Das Wichtigste auf einen Blick

-

Wohnflächenbedarf und Mietanstieg: Größere Wohnflächen pro Kopf steigern den Druck auf den Mietmarkt, besonders durch besserverdienende Haushalte.

-

Modernisierung & Verdrängung: Luxusmodernisierungen wie in der Siedlung „Am Steinberg“ erhöhen Mieten drastisch und gefährden einkommensschwache Mieter.

-

Sozialwohnungsproblematik: Sozialwohnungen sind oft teurer als der Marktpreis. Kappungsgrenzen decken nicht alle Wohnungen ab.

-

Wohnungstausch fehlt: Wohnungstausch könnte Engpässe lösen, ist jedoch kaum organisiert und rechtlich unattraktiv.

-

Alternativen wie Mietshäusersyndikat: Gemeinschaften schaffen bezahlbaren Wohnraum, unabhängig vom spekulativen Immobilienmarkt.

Vom Sozialwohnraum zum Eigentumstraum

Ständig hört man einen Satz, wenn es um die Berliner Mietmarkt-Situation geht: Berlin muss bezahlbar bleiben! Das ist eine berechtigte Forderung in der Mieterstadt Nummer 1 in Deutschland. Nun ist Berlin gemessen an anderen Städten und auch gemessen am Einkommen durchaus noch bezahlbar.

Aber ebenso begegnen uns immer öfter Berichte und Schlagzeilen über Wuchermieten und völlig unverhältnismäßige Sanierungsmaßnahmen, die dann die Verdrängung der Altmieter zur Folge haben, da die Mietpreissteigerungen im Nachgang für über 85% der Menschen finanziell nicht mehr tragbar ist. Die Situation in der Mieterstadt Berlin soll anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden.

Klein Kleckersdorf in Reinickendorf

60, 80, ja sogar mehr als 90 Jahre leben die Bewohner der Siedlung „Am Steinberg“ – auch „Klein Kleckersdorf“ genannt. Die Kleinhaussiedlung ist eine denkmalgeschützte Wohnanlage im Ortsteil Tegel des Berliner Bezirks Reinickendorf. Erbaut wurde die Siedlung 1919-1920 durch den Berliner Architekten und Stadtbaumeister Ernst Hornig für kinderreiche Familien gebaut. Kriegsinvalide und Beamte zogen hier samt Kind und Kegel ein. So auch die Eltern von Edith Franke im Jahre 1955, mit 2 Söhnen, Tochter und Schwiegersohn.

„Es ging wunderbar damals. Es war höchstens ein wenig eng, wenn Besuch kam. Aber das war alles überschaubar und Platz ist bekanntlich auch in der kleinsten Hütte.“ Die Eltern und ihr Mann sind längst verstorben, die Brüder längst auch nicht mehr da. Edith Franke ist die letzte ihrer Familie. Das Häuschen ist, wie die Bewohnerin, in die Jahre gekommen: Ofenheizung in den Zimmern sowie in Bad und Küche. Aber sie ist zufrieden mit dem, was sie hat: „Es ist doch schön so und ich kenne es auch nicht anders. Die Heizerei hält mich in Bewegung und außerdem ist es einfach eine Sache der Gewohnheit.“ Doch der Ofen muss raus, denn die Siedlung wurde verkauft.

Von der Siedlung "Am Steinberg" zu "Stonehill Gardens"

Der Investor meint, die Mieter müssten umfangreiche Modernisierungen dulden. Die Dächer sollen ausgebaut werden, die Wände in den unteren Geschossen werden rausgenommen und natürlich kommt überall eine Fußbodenheizung rein. Die Krönung ist jeweils eine verglaste Veranda und ein Swimmingpool, der jeden Garten schmücken soll. Leerstehende Häuser der Siedlung werden bereits jetzt im Internet so angeboten – als denkmalgeschützte Immobilien zum Steuern abschreiben. Stolze 585.000 Euro beträgt der Kaufpreis, wovon es gut 40% vom Staat zurückgibt. Auch einen neuen Namen bekommt die neue Siedlung – nicht mehr „Am Steinberg“ wird sie heißen, sondern „Stonehill Gardens“. 1623,- Euro Miete pro Monat soll so ein Häuschen dann an Miete kosten. Bei knapp 1000,- Rente kann sich dies kein einziger Bewohner mehr leisten. „Das ist ein absoluter Treppenwitz!“, empören sich die derzeitigen Bewohner – und Recht haben sie.

Sie fordern einen Mieterschutz, besser einen Millieuschutz. Hierfür haben sie eine Initiative gegründet und die Politik um Hilfe gebeten. Und siehe da: Modernisierungen, wie jetzt Am Steinberg angekündigt, sollte es eigentlich gar nicht geben dürfen. Die Siedlung gehörte einst der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GSW. Bei deren Verkauf legte das Abgeordnetenhaus damals genaue Bestimmungen zum Mieterschutz fest, die bei jedem Weiterkauf gelten sollten.

Lisa Paus, Mdb (BÜ‘90/Grüne): „Keine Luxusmodernisierungen, keine Mieterhöhungen über den Mietspiegel und vor allem sozialverträgliche Mietsteigerungen sind vertraglich zugesicherte Eckpunkte. Das hat der Senat mit den neuen Eigentümern verhandelt.“ Nachfragen beim neuen Eigentümer, der Am Steinberg Entwicklungsgesellschaft mbH, werden wie meistens in solchen Fällen lediglich schriftlich beantwortet: „Der Privatisierungsvertrag der GSW von 2004 ist uns nicht bekannt, so dass wir zu den dortigen Bestimmungen und etwaigen Bindungen keine Aussagen treffen können.“

Forderung nach schnelleren Millieuschutzsatzungen

Der ganze Mieterschutz also nichts wert? Das kann ja wohl nicht sein, heißt es bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Der Staatssekretär, Hr. Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup: „Die Bestimmungen des Vertrages, die dem Mieterschutz dienen, müssen auf die neuen Erwerber übertragen werden und die neuen Erwerber, also die heutigen Eigentümer der Siedlung, müssen diese Bestimmungen auch definitiv anwenden.“ Auf Nachfrage, ob sich der neue Eigentümer hier mit vorgenanntem Statement aus der Affäre ziehen kann, antwortet Daldrup: „Nein, das wäre höchstens eine Schutzbehauptung, ist aber rechtlich nicht haltbar.“

Auf eine Gerichtsentscheidung können und wollen die Mieter aber nicht warten. Sie hoffen, dass der Bezirk Reinickendorf für die Siedlung eine Millieuschutzsatzung beschließt. Das Ziel: Die heutigen Mieter sollen wohnen bleiben können. Bereits in der vergangenen Woche hat die Bezirksverordnetenversammlung das Bezirksamt beauftragt, eine solche Satzung zu entwerfen. Ein paar Hoffnungsschimmer, immerhin. Vielleicht muss Edith Franke doch nicht mehr auf die Flucht gehen, die sie angesichts der derzeitigen Situation so empfindet. Zu wünschen bleibt es ihr und allen Bewohnern von Klein Kleckersdorf.

Platz ist in der kleinsten Hütte

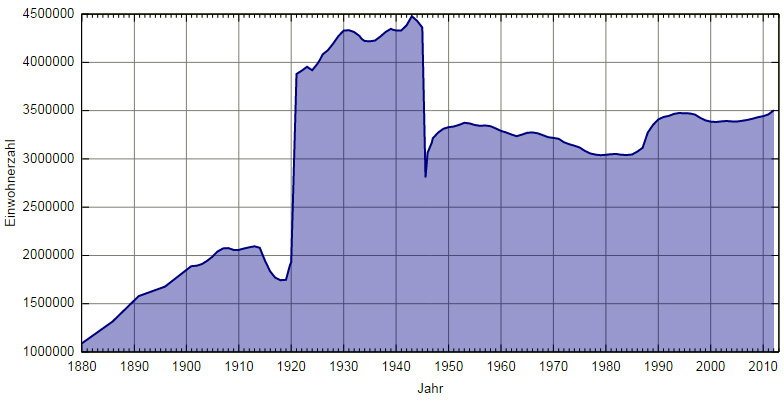

Wie wohnen Sie? Etwa mit 10 Personen auf 60qm? Die Frage ist natürlich Unsinn im Jahre 2014. Aber es gab Zeiten, da lebten weite Teile Berlins eingepfercht in Mietskasernen – wie sich doch die Zeiten ändern.

Von Jahr zu Jahr wächst der durchschnittliche Wohnraum, den ein Berliner zur Verfügung hat. Das ist gut und einerseits ein Zeichen des allgemeinen Wohlstands. Es führt andererseits aber auch ganz automatisch zu höheren Mietpreisen, wenn die Nachfrage nach Wohnfläche schneller steigt, als das Angebot hergibt. Die Entwicklung der Mietpreise in Berlin hat also viel mit unserem Lebensstil zu tun.

Wer es sich leisten kann, lebt heutzutage in Berlin in immer größeren Mietwohnungen. Seit Jahren steigt die Wohnfläche pro Kopf stetig an. 1998 hatte jeder Berliner im Durchschnitt 36,6qm zur Verfügung. Bei der letzten Haushaltsbefragung im Jahre 2010 waren es schon 41,4qm.

Wohnflächenverbrauch steigt mit der Lebensqualität

Besonders die Makler spüren die Nachfrage nach mehr Platz deutlich, denn viele Mieter suchen nach Wohnungen mit mehreren Zimmern. Ein Single, der die erste Wohnung mietet, ist einfach nicht mehr mit einer 1-Zimmer-Wohnung mit 30qm zufrieden. Es müssen mindestens 1,5 Zimmer mit 45qm sein – besser noch eine 2-Zimmer-Wohnung mit 60qm. Diese Nachfrage spiegelt sich unweigerlich im Markt wieder, da der Wohnflächenverbrauch und somit die Wohnraumverknappung steigt – Effekte, die die Mietpreise in die Höhe treiben.

In den vergangenen Jahren schossen immer mehr sogenannte Town-Houses mit großen, offenen Wohnräumen aus dem Boden. Genau dies ist einer der Auslöser dafür, dass die Berliner immer mehr Wohnraum verbrauchen, da die Wohneigentumsquote immer weiter steigt. Die Eigentümer kaufen immer größere Wohnflächen und heben so den Pro-Kopf-Verbrauch an Wohnraum. Ein weiterer Wohlstandseffekt ist aber auch, dass sich Berliner auch immer größeren Wohnraum leisten können und wollen, da es eben der stetig steigenden Lebensqualität entspricht.

Berlin ist die Single-Hauptstadt

Nirgendwo in Deutschland leben so viele Singles, wie in Berlin. Dabei ist fast jeder vierte Bewohner älter als 65 Jahre. Oft leben sie allein in der früheren Familienwohnung. Das führt dann dazu, dass ältere Menschen in ihren großen Wohnungen einzelne Zimmer abschließen, weil sie dort dann beispielsweise nicht mehr putzen müssen. Aber sie scheuen eben den Umzug, weil ein Umzug mit fortschreitendem Alter immer schwieriger für viele Menschen wird. Das jahrelang gelebte soziale Umfeld müsste gewechselt, gewohnte Wege und liebgewonnene örtliche Gegebenheiten müssten aufgegeben werden. Ganz zu schweigen von den Kosten, die mit einem Umzug verbunden sind. Insbesondere die Tatsache, dass die neue Wohnung kleiner, aber der Quadratmeterpreis entsprechend höher ist, lässt die Tatsache deutlich werden, dass sehr viele Menschen in viel zu großen Wohnungen leben. Neuvertragsmiete ist eben nicht gleich Bestandsmiete.

Trend zu größeren Wohnflächen nicht überall in der Stadt gleich

In manchen Innenstadtbezirken, in denen Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen werden, ist der Trend besonders stark. In Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen hingegen wächst der Wohnflächenkonsum nicht weiter an. Im Gegenteil, hier wird sogar eher zusammengerückt. Der Trend beschränkt sich auf die Gruppe der Gut- und Besserverdienenden. Den hohen Wohnflächenkonsum kann man also eindeutig den Immobilien-Eigentümern in Berlin zuschreiben. Maßgeblich ist jedoch der Effekt der „Versingelung“ der Haushalte verantwortlich, denn jeder Single benötigt eben auch einen Flur, ein Bad, eine Küche – das fördert die Wohnflächenverknappung. Wenn der Berliner Senat eine Beschränkung der Mieten bei Neuverträgen regelt, wie bereits im Ausschuss Bauen, Wohnen, Verkehr wiederholt beantragt wurde, würde sich dieser Effekt sicher deutlich abschwächen lassen.

Wohnung tauschen statt neu mieten

Was in den 60er und 70er Jahren ein breiter Trend war, ist heute fast verschwunden – der Wohnungstausch. Es gibt jedoch derzeit niemanden, der das richtig und gut betreibt. Die städtischen Wohnungsunternehmen machen dies derzeit nicht oder nur im internen, geschlossenen Rahmen ihrer jeweiligen Klientel. Im Jahr 2013 gab es nur ganze 122 Tausche (Quelle: Mieterbund Berlin). Das hat vor allem damit zu tun, dass eben der Mietpreis nicht sicher ist. Umziehen bzw. tauschen kann jemand, der 10% weniger Fläche hat – aber es bleibt dabei völlig unklar, wieviel beim Mietpreis abgelassen wird, wenn man einen Tauschpartner gefunden hat. Der Anreiz für einen Tausch ist also nicht groß genug.

Übrigens gab es in Deutschland bis zum Jahre 1965 einen Rechtsanspruch auf Wohnungstausch für Jedermann. Eine politische Initiative könnte ein hilfreicher Ansatz sein, um den Gedanken wieder aufzunehmen und in unsere Zeit zu versetzen. Es gibt auch online bereits einige Ansätze von jungen Startups, die sich bereits mit der Idee intensiv auseinandersetzen.

Wohnungsbau in Berlin weiterhin schwach

Zwar werden in Berlin jedes Jahr weiterhin mehr Wohnungen gebaut – derzeit statistisch 6640 Wohnungen pro Jahr – aber der Druck steigt weiter im Mietmarkt Berlin. Warum das so ist, lässt sich an zwei Punkten gut verdeutlichen:

- Die Wohnungen, die gebaut werden, sind nicht die Wohnungen, die wirklich am Markt gebraucht werden. Es sind vor allem hochpreisige Miet- oder Eigentumswohnungen, mit denen in allererster Linie Profite erzielt werden, aber am Bedarf der Menschen in Berlin völlig vorbeigehen.

- Die zuziehenden Neu-Berliner sind nicht, wie so oft gedacht, reiche und wohlhabende Menschen, sondern auch Menschen mit mittleren oder auch unteren Einkommen, weil es zu mehr als zwei Drittel junge Menschen sind, die dem Ruf der Hauptstadt folgen.

- Bürgerbegehren bzw. -initiativen (Volksentscheid o.ä.) verhindern aufgrund des demokratisch getroffenen Votums Investitionen in das Wohnungsbauprogramm des Landes Berlin - siehe Tempelhofer Feld.

Wenn die Grenzen zwischen Wohnen und Gewerbe verschwimmen

In Berlin wird ja oft geklagt, dass die Mieten deshalb so hoch sind, weil private Vermieter nur auf den Profit schauen. Hierzu hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung just eine interessante Studie herausgebracht.

Demzufolge machen mehr als die Hälfte aller Vermieter faktisch gar keine Gewinne mit ihren Liegenschaften – viele sogar Verluste, wenn man die Wertentwicklung der Immobilie, die allgemeinen Preissteigerungen und die Inflation miteinrechnet. Das gilt wohlgemerkt für Mietwohnungen, weil sich hier die Mietpreise auch nicht beliebig erhöhen lassen.

Gewerberecht geht am Menschen vorbei

Anders sieht das bei den Gewerbeimmobilien aus, denn hier gibt es keinen Mieterschutz. Dies wird dann zum echten Problem, wenn in diesen Objekten Menschen wohnen, so wie in Berlin - Weißensee. Der neue Eigentümer eines Hauses wollte plötzlich statt 5,40 Euro einen Mietpreis von 11,60 Euro pro Quadratmeter haben. Die Begründung: Die Weißenseer Integrationsbetriebe seien ein Gewerbebetrieb. Rechtlich zwar richtig, doch weil die WIB eine Wohngemeinschaft für psychisch Kranke betreibe, sollte sie nicht wie ein Anwaltsbüro oder ein Praxisbetrieb behandelt werden: „Wenn wir als gewerblicher Betrieb eingestuft werden, heißt das, dass wir keinen Schutz haben, wie man den normalerweise als Mieter hat. Das ist vielleicht für Büros nicht so schlimm, aber gerade psychisch erkrankte Menschen sind darauf angewiesen, dass sie ein sicheres Zuhause haben.“, so Andreas Schimmer, Geschäftsführer der Weißenseer Integrationsbetriebe.

Sanierung, Verkauf, Profit

Hinterhof mit Garten, Flügeltüren, Stuck – selbst im Randbezirk Weißensee lassen sich solche Häuser teuer vermieten oder verkaufen. Die Wohngemeinschaft der WIB kann hier deshalb nicht länger bleiben. Das Sozialamt übernimmt höchstens 7,- Euro pro Quadratmeter Miete. Alleine leben können die Bewohner allerdings auch nicht, denn mit ihren Erkrankungen haben sie schlichtweg Angst davor und bekommen Panik allein schon bei dem Gedanken. Die Wohngemeinschaft braucht sich gegenseitig, denn einer passt immer auch mit auf den anderen auf. 18 Betreuer kümmern sich derzeit Tag und Nacht darum, dass die Bewohner ihr Leben in Ordnung halten. Das fängt beim Zimmer aufräumen an und hört bei Konflikten oder Selbstmord-Absichten noch lange nicht auf. Alle Bewohner haben ganz verschiedene und doch so schwierige Lebenswege beschritten und nach Jahren hier endlich eine Gemeinschaft, ein Zuhause gefunden. Hier in der betreuten WG kamen alle wieder auf die Beine und auf die richtige Bahn. Die jetzige Kündigung ist für alle ein großer Schock: „Das ist für uns alle unser Zuhause hier! Die Situation macht uns alle total unsicher und sie können sich garnicht vorstellen, was ein Umzug oder ein Auseinanderreißen unserer Gruppe psychisch und physisch für uns bedeutet.“, so ein Bewohner der WG.

Träger von Wohnprojekten müssen geschützt werden

Die WIB wird nun ein Haus kaufen, in das er und seine Mitbewohner nun einziehen können. Doch so etwas darf Einrichtungen wie der WIB kein zweites Mal passieren, sonst muss die gemeinnützige Gesellschaft ihre Tätigkeit einstellen, wie Andreas Schimmer bestätigt: „Konkret wünsche ich mir, dass Träger, die solche Wohnungen verantworten, geschützt werden. Und zwar genauso geschützt werden, wie wenn jemand eine Wohnung privat anmietet.“ Das hieße, dass sie nicht mehr als Gewerbebetrieb behandelt werden. Dafür müsste das Bürgerliche Gesetzbuch geändert werden. Es würde sich lohnen, denn allein in Berlin leben rund 22.000 Menschen in solchen Wohngruppen.

Energetische Sanierung gleich monetäre Sanierung?

Die Künstlerkolonie Berlin ist eine Wohnsiedlung im Süden des Berliner Ortsteils Wilmersdorf, dessen Zentrum der Ludwig-Barnay-Platz bildet. Die Siedlung wurde von den damaligen Interessenvertretungen der Künstler und Schriftsteller ab 1927 errichtet und sollte denen ein Zuhause sein, die nicht so viel Einkommen haben.

Bis heute sind viele Mieter hier in der Situation, wie die Rentnerin Eva Zimmermann. Sie zog vor 7 Jahren hierher, weil die Miete in ihrer alten Wohnung zu teuer wurde. Doch auch hier erhielt sie die Ankündigung, dass das Haus modernisiert werden solle und die Kaltmiete um ein Drittel steigen sollte, was einer Mieterhöhung von rund 90,- Euro entspräche (von 270,- auf 360,- Euro). Das könne sie sich nicht leisten, erzählt sie: „Für mich hätte das bedeutet, dass ich wieder irgendwo hinziehen müsste. Aber dann hätte ich schon garnicht mehr gewusst, wo ich hätte in Berlin hingehen sollen, damit ich noch die Miete bezahlen kann. Es gibt ja nichts mehr, was sich Menschen mit geringeren Einkommen noch an Miete leisten können.“

Wärmedämmung ad absurdum

Statt auszuziehen, versicherte sich Eva Zimmermann der Unterstützung ihrer Nachbarn, ging zum Mieterverein und suchte das Gespräch mit dem Eigentümer. Das ist in diesem Fall die Deutsche Annington, die mit 250.000 Wohnungen Deutschlands größter privater Anbieter ist. Die Gesellschaft wollte mit der Dämmung der Mauern Energie einsparen. Ullrich Schiller rechtfertigt die Maßnahme seiner Gesellschaft mit dem Argument, dass das Unternehmen schauen muss, wie es am besten die Energiewende möglichst verträglich gestaltet. Und dies bedeute nun einmal, dass Gebäude modernisiert werden müssen. Deshalb sollten die Außenfassaden mit einer Wärmeputzdämmung versehen werden. Sachkundige Bewohner jedoch fanden heraus, dass die Wände so dick sind, dass das gar nicht nötig ist. Thomas Mazura, Bewohner und Architekt hierzu: „Sehr gut kann man das eigentlich sehen, dass der Aufbau fast überall gleich ist, nämlich vom zweiten bis zum vierten Geschoss. Die Wände sind mit 40-42cm Stärke ausreichend dick und im Erdgeschoß sind sie sogar noch etwas dicker. Aus diesem Grunde ist eine Wärmedämmung nicht sinnvoll, da es sich hier auch um Ziegelmauerwerk und kein Misch-Mauerwerk handelt.“

Jetzt hat man sich bewegt und es werden nur noch die maroden Fenster ausgetauscht. Das ist wirklich nötig und auch für die Bewohner völlig in Ordnung, sodass sich die angekündigte Mieterhöhung nun in einem Rahmen von 20,- Euro bewegt.

Einsicht ist der erst Schritt zur Besserung

Ulrich Schiller von der Deutschen Annington bleibt jedoch dabei - er als Bauingenieur schätzt ein, dass die Energieeinsparung mit der Dämmung deutlich höher gewesen wäre, dies aber mit der Mieterschaft so nicht gegangen wäre. Das Unternehmen ist bemüht, im Konsens mit seinen Mietern zu modernisieren und im Falle der Künstler-Kolonie haben sie darauf verzichtet.

Notwendige Modernisierung ja, aber auf die Möglichkeiten der Mieter Rücksicht nehmen. Das sollte eigentlich grundsätzlich das Modell auch bei anderen Eigentümern, Investoren und Entwicklern sein – ist es aber nicht. Es ist eigentlich nur dem Umstand zu danken, dass sich alle beteiligten Mieter zusammengesetzt und ihr Experten-Knowhow eingebracht haben. Außerdem haben sie die Bereitschaft zum Kampf mitgebracht und sie haben sich die Expertise rechtlicher Art eingeholt. Das alles zusammen hat dazu beigetragen, dass hier eine zu teure Modernisierung abgewendet werden konnte.

Eva Zimmermann und ihre Mitstreiter sind nun beruhigt. Vorläufig wird keiner von ihnen umziehen müssen.

Das Mietshäusersyndikat - eine Alternative zum Mietenwahnsinn

Vermieter sind auch Investoren, die unternehmerisch denken müssen und mit ihren Immobilien Umsätze und Gewinne erwirtschaften müssen, da sie auch für die nötigen Instandhaltungen verantwortlich sind. Das gibt es die "Guten" und es gibt auch die "Schwarzen Schafe". Es gibt aber auch ganz andere Wege und Initiativen, die sich diesem Trend entziehen wollen. Zum Beispiel das Mietshäusersyndikat in einem Plattenbau in Berlin-Lichtenberg.

Es ist Teil der ehemaligen STASI-Zentrale in Berlin - Lichtenberg. Seit ein paar Wochen wird hier umgebaut. Aus den alten Verhörzimmern sollen gemütliche Wohnungen werden. Die Bauherren sind eine Mietergemeinschaft und das Mietshäusersyndikat. Wir haben mit den zukünftigen Bewohnern des Gebäudes in Lichtenberg gesprochen und uns erklären lassen, wie das System der Mietgemeinschaften und des Mietersyndikats funktioniert.

Kein Profit mit Wohnraum

Das Mietshäusersyndikat ist eine nicht profitorientierte Gesellschaft mit 87 Standorten in Deutschland. Ihr Ziel: Möglichst viele Häuser in den Händen von Mietergemeinschaften, möglichst wenige in der Hand von Investoren, die damit Geld verdienen wollen: „Das Syndikat ist eine rein ideelle Organisation, die langfristig dafür sorgen will, dass die Mieten nicht steigen und dass die Häuser aus diesem kapitalistischen Wohnungsmarkt etwas herausgenommen werden.“, erklärt Bernhard Hummel, Architekt des Mietshäusersyndikats.

Schon in der Bauphase haben die Mieter Mitspracherechte, was zum Beispiel die Raumaufteilung, Zimmergrößen sowie Bad- und Küchenanforderungen angeht. Weil niemand an den Mieten verdienen will, bleiben sie langfristig stabil – in Lichtenberg ergibt dies 4,70 Euro nettokalt pro Quadratmeter: „Unsere Mieten sind wesentlich günstiger als beim Investor, da im Gegensatz zum Investor bei uns eben keine 20-30% Rendite draufgeschlagen werden.“, ergänzt Hummel.

Das Beste am Modell Mietshäusersyndikat ist, dass nicht jeder, der einziehen will, eigenes Kapital aufbringen muss, wie Andreas Neumann, Mieter des Mietshäusersyndikats erklärt: „Man muss als Einzelperson kein Eigenkapital mitbringen, wie beispielsweise bei einer Genossenschaft. Man kann sozusagen mit Nichts einziehen. Allerdings verpflichten sich alle Mitglieder der Projektgruppe dazu, Privatdarlehen aus dem eigenen Umfeld zu akquirieren. Das heißt konkret, Direkt- bzw. Kleinstkredite von Bekannten, Freunden oder der Familie erhält.“

So funktioniert das Prinzip des Mietshäusersyndikats

Eine zukünftige Hausgemeinschaft bildet gemeinsam mit dem Mietshäusersyndikat eine Gesellschaft. Gemeinsam werden sie Eigentümer eines Hauses. Das Syndikat achtet darauf, dass das Haus nur bewohnt, nicht aber in Privateigentum umgewandelt wird. So entsteht auch für kommende Generationen Wohnraum zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung. Sicher, reich ist bzw. wird hier niemand, aber „sozialreich“ wird man. Freunde und Verwandte gaben insgesamt 1 Million Euro unterschiedlich hoher Kleinkredite – je nach Vermögen und finanziellen Möglichkeiten. Die Kleinkredite bietet die Hausgemeinschaft der Bank als Eigenkapital an – in der Regel rund 30% der Gesamtkosten. Der Rest wird, wie sonst auch, durch Bankenkredite finanziert.

Keiner der zukünftigen Bewohner hat genug Geld, um ein eigenes Haus zu bauen oder eine Eigentumswohnung zu kaufen. Bei allen ist auch das Interesse daran garnicht vorhanden, denn sie finden, dass Wohnungen zum Wohnen und nicht zum Profit machen da sind. Es soll eben für Menschen mit wenig Geld die Möglichkeit, in ein Haus zu ziehen zu können. Ist das Haus fertig, werden die Bankkredite von der Gesamtsumme aller Mieten gemeinsam zurückgezahlt. Zuerst die Bankkredite, dann die Kleinkredite. 10 Cent pro Quadratmeter bekommt das Mietshäusersyndikat, damit es das nächste Hausprojekt begleiten kann.

Der Mühe Lohn – in sicheres Zuhause

Wer mitmachen will, braucht wahrlich viel Zeit und die Bereitschaft, sich einzubringen. Einfache arbeiten wie malern und gärtnern erledigen die Bewohner selbst, denn das spart Geld. Kleinkredite einsammeln, Zinsbescheinigungen schreiben, sich schlau machen, welche Art von Heizung in das Haus passt oder woher der Strom kommen soll – zwischen 5 und 20 Stunden pro Woche kümmern sich die Mieter um ihr Haus. Werden neue Anschaffungen für das Haus benötigt, werden diese in einem Plenum diskutiert, ob sie anteilig von den Wohnungen bezahlt werden oder ob sie von der GmbH gekauft werden und dann auf die Miete umgelegt werden.

Der Lohn der ganzen Mühe ist ein sicheres und bezahlbares Zuhause für lange Zeit. In Berlin und in Brandenburg haben sich immerhin schon über 600 Menschen in 22 Häusern des Syndikats engagiert und brauchen sich für lange Zeit keine Gedanken mehr um die eigenen 4 Wände zu machen.

Für 64qm runde 640,- Euro – das ist der Sozialmietpreis, den Güler Eris für ihre Wohnung am Kottbusser Tor zahlt. Das ist mehr als die Hälfte ihres Einkommens.

Sie hat Arthrose in den Händen und kann deshalb nicht mehr arbeiten gehen. Nach Abzug aller Kosten bleiben ihr etwas mehr als 200 Euro im Monat übrig. Obwohl sie in einer Sozialwohnung in Berlin - Kreuzberg lebt, beträgt allein schon die Kaltmiete 6,11 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich – der Berliner zahlt im Durchschnitt 5,54 Euro pro Quadratmeter, das sind 0,57 Euro weniger pro Quadratmeter als bei Güler Eris.

Luxusgut Sozialbauwohnung

Es ist mehr als nur ein Ärgernis, das Sozialmieter mehr für ihre Wohnungen bezahlen müssen, als Mieter am freien Markt. Rund 135.000 Wohnungen sind davon betroffen – so auch die Mieter am Kottbusser Tor. Das Land Berlin gab den Bauherren extra Darlehen dafür. Nach 30 Jahren müssen die Hauseigentümer diese Darlehen zurückzahlen. Dafür dürfen sie von den Mietern 13 Cent mehr pro Quadratmeter von den Mietern verlangen. Im Falle von Frau Eris stieg die Miete somit um 25 Prozent.

„Das ist ein Skandal – deswegen stehen wir hier auf der Straße und protestieren dagegen seit 3 Jahren, aber die Regierung handelt nicht. Hier werden Menschen aus den Wohnungen vertrieben, die eigentlich mal für sie errichtet wurden.“, so Ulrike Hamann von der Initiative Kotti & Co.

Zwar wurde vor über 3 Jahren eine Kappungsgrenze beschlossen. Wenn die Miete 5,50 Euro erreicht hat, verzichtet das Land auf eine weitere Anhebung von 13 Cent. Wie kann es dann aber sein, dass Frau Eres und die anderen Mieter trotzdem mehr Miete zahlen, als die anderen? Als 2012 die Kappungsgrenze eingeführt wurde, wurden die Mieten praktisch eingefroren. Wer also damals schon 6,11 hatte, hatte auch weiterhin 6,11 Euro. Höhere Mieten wurden nicht herabgesenkt. Außerdem gilt die Kappungsgrenze nur für rund 35.000 Wohnungen in Großsiedlungen. Für weitere ca. 100.000 Wohnungen gilt sie nicht. Nicht nur die Initiative Kotti & Co fordert, dass die Modalitäten für die Rückzahlungsvereinbarungen geändert werden müssen, damit Sozialmieter nicht unverhältnismäßig hoch belastet werden.

Der Mieterverein spricht hier von einem System der politischen Richtsatzmiete. Dabei wird für jede Wohnung und jedes Haus überprüft, welche restlichen Darlehen noch auf dem Gebäude liegen. Er fordert von den Gebäudeeigentümern, die ja sehr gut an den Sozialwohnungen verdient haben, sich an der Deckelung der Mietpreise zu beteiligen. Somit werden die Lasten vom Eigentümer und vom Land Berlin gemeinsam getragen, um die Mieten zu kappen.

Stuttgart ist mit Richtsatzmiete Vorbild

In Stuttgart wurde beispielsweise per Satzung festgelegt, dass die sogenannte Richtsatzmiete für Sozialwohnungen 78-90% der ortsüblichen Vergleichsmiete betragen darf. Doch Berlins zuständiger Stadtentwicklungssenator und Kandidat für das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin Michael Müller, SPD, hält diese Idee nicht für umsetzbar: „Wir haben uns die unterschiedlichsten Modelle aus verschiedenen Städten Deutschlands angeschaut. Man muss einfach sehen, dass wir deutlich mehr Sozialwohnungen haben. Das heißt in der absoluten Summe wird das dann natürlich auch ein teures Instrument und insofern sage ich, ich möchte auf jeden Fall solch einen Weg beschreiten und Sozialmieterinnen und –mietern helfen. Aber wir brauchen dafür auch das Parlament als Haushaltsgesetzgeber. Das ist eine größere Summe, die da auf uns zukommt. Es ist nicht nur eine Strukturfrage, sondern auch eine finanzpolitische, wieviel wir ausstatten können. Kappungsgrenzen sind mit Sicherheit erstmal ein weiterer, gangbarer Weg.“

Wenn man wirklich eine soziale Wohnraumversorgung bieten möchte, muss man dafür Geld in die Hand nehmen – es geht nicht anders. Wenn man dies nicht tut, setzt eine schleichende Verdrängung ein und lässt den Dingen ihren Lauf. So sorgt man durch permanentes Nichtstun, dass die Armen Mieter aus der Innenstadt verschwinden und an den Rand gedrängt werden. Noch für diesen Herbst hat Stadtentwicklungssenator Müller ein neues Konzept für die Sozialwohnungen angekündigt. Er könnte sich mit seinem vollen Einsatz für die Mieter*innen Berlins einige Symphatien erarbeiten – könnte...

Von Katharina Abejon-Perez | Letzte Aktualisierung: 23. September 2014

Kategorie: Miete & nebenkostenabrechnung, Wohnungsmarkt